平成12年4月から施行された介護保険制度。様々なサービス種別があり、事業所数も増加しております。各事業所ごとに独自の取り組みを展開されており、高齢社会の現在においては欠かせない制度となりました。

平成12年4月から施行された介護保険制度。様々なサービス種別があり、事業所数も増加しております。各事業所ごとに独自の取り組みを展開されており、高齢社会の現在においては欠かせない制度となりました。

関係機関や各事業所の横の連携も地域福祉全体を考えた時には重要になります。それぞれの事業所の強みを活かした施策への参入や事業所ごとの課題解決に至るまで地域包括支援センターの位置づけは重要であると思います。

小林市在介センター・居宅介護支援事業所連絡会議

小林市では毎月第2木曜日13:30~15:00に定例での連絡会議、研修会を開催しています。管内の居宅介護支援事業所(27か所)や地域包括支援センター、小林市役所長寿介護課、在宅介護支援センター(5か所)、調剤薬局など約80名が集まって、行政連絡や各関係機関からのお知らせ、月替わりの研修会を実施しています。参加者のスキルアップや最新情報の共有化など有益な会議になっております。事務局は小林市地域包括支援センターとのじり地域包括支援センターが交互に担っております。*現在、オンライン開催となっております。3時間研修に関しては、集合型での開催となっております。

令和7年度会議・研修予定表

| 開催月 | 研修内容 | 講師等 |

| 4 | 生活困窮支援 | 生活自立支援相談センター |

| 5 | 自立支援型ケアマネジメント | 長寿介護課 |

| 6 | 生産性向上のためのICT活用 ( 法定外 ) | NPO法人 タダカヨ |

| 7 | 難病のケアマネジメント | 宮崎県介護支援専門員協会 |

| 8 | 障がい者制度 | 未 定 |

| 9 | 小林市の社会資源 | 生活支援コーディネーター |

| 10 | 適切なケアマネジメント手法 ( 法定外 ) | 宮崎県介護支援専門員協会 |

| 11 | BCP( 災害・感染 ) | 静岡県介護支援専門員協会 |

| 12 | 虐待防止について | 宮崎県虐待対応専門職チーム |

| 1 | 嚥下と誤嚥のメカニズム | 言語聴覚士 |

| 2 | 重層的支援体制整備事業 ( 法定外 ) | 未 定 |

| 3 | ヤングケアラー | 宮崎県こども・若者総合相談センターわかば |

地域ケア会議

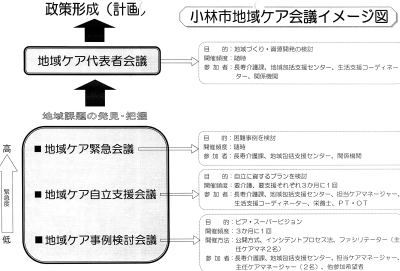

小林市では平成28年度から地域ケア会議の開催を定例化して実施しております。地域ケア会議を目的別に4層構造に分類し、地域ケア事例検討会議、地域ケア自立支援会議、地域ケア緊急会議、地域ケア代表者会議としております。事例検討会議ではインシデントプロセス法を用いて、事例提供者に多くの気づきや課題解決への糸口を見出してもらう目的があり、地域の特定事業所の主任CMによるファシリテーションやスーパービジョンにて参加者と双方向の意見交換を実施しています。

自立支援会議ではCMが作成したケアプランの内容やCMが悩んでいる課題などを、テーマに即した専門職や地域包括支援センター、行政担当課、参加者のCMなどから自立支援に資する意見や質疑を抽出し、自立支援を目指したプラン作成へのきっかけを作る内容になっています。特に専門職からの的確な助言や意見は、通常のサービス担当者会議では得られないレベルの高い内容で、事例提出者も非常に参考になっております。

緊急会議では、個別の困難事例について解決策を見出したり、対策についての役割分担を行ったり、緊急に対応を要する個別ケースの協議を行う目的で随時開催されます。

【地域ケア事例検討会議】

事例提出者から提示されたケースや課題について、全体像を把握する為の質問を個人もしくはグループワーク形式で出してもらいます。概ね全体像が掴めたところで、課題解決の為の助言や方向性について再度グループワークで協議して事例提出者へ提示します。事例提出者は会場からの質問や協議された課題解決の為の方向性について、様々な気づきを得る事ができます。また、グループ内でもアセスメントの視点などを再確認する事もできます。この会議ではインシデントプロセス法を用いた手法で開催されます。事例提供者が事前に準備する書類の負担をできるだけ軽減する事ができる点がこの手法の特徴です。*インシデントプロセス法の詳しい内容や開催方法につきましては、"インシデントプロセス法"で検索していただくとたくさんの情報が得られます。

【地域ケア自立支援会議】

専門職の皆様 行政によるコーディネート

事例提供者

事例提供者が作成したケアプランや生活機能評価表、基本情報等をもとに担当CMやサービス事業所、ケースに応じた専門職、行政、地域包括支援センターが利用者の自立支援に向けた助言や質疑を行います。様々な角度からの助言を受ける事で、「ここをこうすればもっと楽に自分でズボンの着脱ができるのでは?」「医療機関で専門的な評価を受けて、自宅でもできる言語トレーニング法を実施しては?」「内服薬の副作用の影響もあると思う」など専門職ならではの視点や気づきからの助言があり、介護者の介護負担軽減法やインフォーマルサービス活用など幅広く自立支援に向けた協議がなされています。小林市では平成30年度より和光市方式を取り入れ、宮崎県のモデル事業を受けて現在開催しております。

*現在、オンライン開催となっております。

管内のサービス事業所のご紹介

介護保険制度が施行されてから、様々なサービス事業所が開設されています。事業所ごとに色々な工夫や取り組みをされていますので、少しずつご紹介をして行きたいと思います。

介護保険制度が施行されてから、様々なサービス事業所が開設されています。事業所ごとに色々な工夫や取り組みをされていますので、少しずつご紹介をして行きたいと思います。

>>サービス事業所のご紹介

只今、準備中

>>居宅介護支援事業所(野尻地区)のご紹介

こちらからどうぞ

野尻地区介護支援専門員等連絡会議

野尻地区の居宅介護支援事業所や薬局に所属する介護支援専門員の連絡会議を隔月(奇数月)で開催しております。会場は当包括の2階会議室で実施しています。市役所からの連絡事項や管内施設の空き状況の確認、ケアマネージャー同士の意見交換、包括支援センター行事のご案内、ミニ研修などが無いようとなっています。日頃は多忙で事業所同士の交流も少ないですが、2か月に1回顔合わせを行う事で日頃の業務も連携しやすくなっています。

野尻地区の居宅介護支援事業所や薬局に所属する介護支援専門員の連絡会議を隔月(奇数月)で開催しております。会場は当包括の2階会議室で実施しています。市役所からの連絡事項や管内施設の空き状況の確認、ケアマネージャー同士の意見交換、包括支援センター行事のご案内、ミニ研修などが無いようとなっています。日頃は多忙で事業所同士の交流も少ないですが、2か月に1回顔合わせを行う事で日頃の業務も連携しやすくなっています。

*現在、オンライン開催となっております。

びっきょん会(野尻地区グループホーム連絡会議)

グループホームの施設間での連携を図る為に当包括が事務局になって連絡会議を立ち上げました。連絡会議では主に研修がメインになっておりますが、各グループホームの持ち回りで研修テーマを決定しています。介護技術や救急蘇生法、医療知識など実際の介護現場で活用できる内容となっています。

「びっきょん会」のびっきょんとは、こちらの方言でカエルの事です。

*現在、協議中です。

管内マップ

社会資源としての管内施設マップを作成しました。総合相談対応時の資料として、また管内の施設整備状況を確認・把握する為のツールとしてまとめました。文字列で一覧表になったマップはこれまでにも整備されてきましたが、視覚的に地図上の施設マップが無かった為、地域によっては施設が全く無い地区がある事も発見できました。

*「結netにしもろ」をご参照下さい。

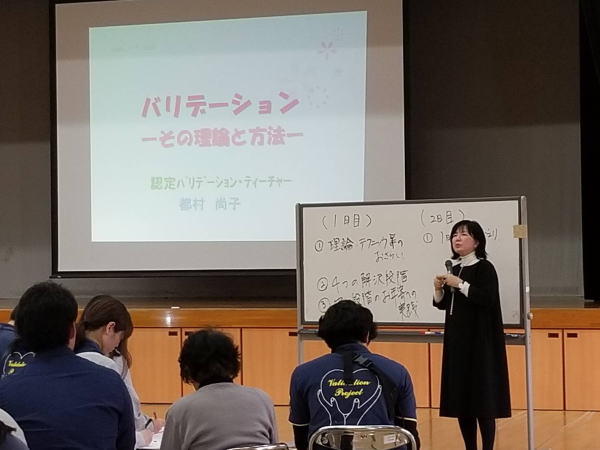

バリデーション研修 現在は開催しておりません。過去の取り組みの紹介記事になります

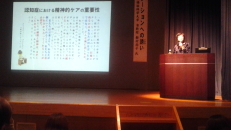

認知症患者とのコミュニケーション手法として注目を集めている『バリデーション』について日本で第1人者である関西福祉科学大学:准教授の都村尚子氏を講師にお招きして研修会を行いました。都村氏のこれまでの介護体験談を踏まえ、バリデーションに出会ってからの認知症患者に対するコミュニケーションの在り方が180度かわった経緯など、とても臨場感豊かにお話をして頂きました。

認知症患者とのコミュニケーション手法として注目を集めている『バリデーション』について日本で第1人者である関西福祉科学大学:准教授の都村尚子氏を講師にお招きして研修会を行いました。都村氏のこれまでの介護体験談を踏まえ、バリデーションに出会ってからの認知症患者に対するコミュニケーションの在り方が180度かわった経緯など、とても臨場感豊かにお話をして頂きました。

毎年都村氏をお呼びして研修を継続する予定です。

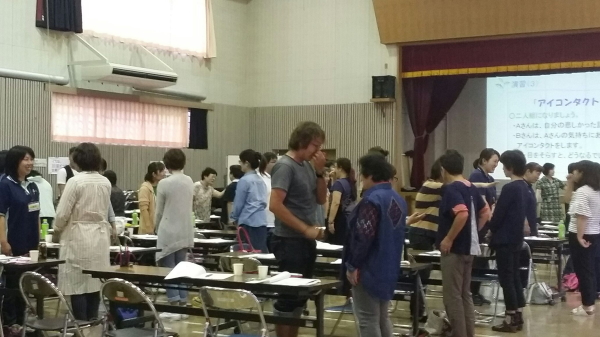

平成27年度も都村氏によるバリデーション研修会を開催しました。9月8日、14日の2日間にかけて実技コースを含めた研修会で約80名の参加者がありました。バリデーション技法を実際に体験する事で、どのようなコミュニケーション効果があるのかが体験できてすぐに現場で活用できる研修会となりました。

>>公認日本バリデーション協会 ホームページ

こちらからどうぞ

【バリデーションフォローアップ 2DAYS 研修会 H28.2.18~2.19】

平成27年9月にバリデーション基礎研修を受講された方々を対象に、スキルアップ研修会を開催しました。今回は実践編として参加者同士でバリデーションの実技を学びました。関西福祉科学大学の学生さんや大阪バリデーション研究会の皆様など遠方からも多数のご参加を頂きながら開催する事ができました。当日の様子を一部写真でご紹介します。

*写真をクリックすると拡大表示されます。

【バリデーション2DAYS 研修会 H28.9.12~9.13】

平成28年度も2日間にわたりバリデーション研修会(導入編)を開催しました。これからバリデーションを学ぶ方や日頃の業務(ケア)の中で認知症の人とのコミュニケーション技法を習得したい方々が約100名参加されました。今回も関西福祉科学大学の都村尚子教授を始め3名の講師による研修会となりました。毎年ありがとうございます。

*写真をクリックすると拡大表示されます。

【バリデーションフォローアップ 2DAYS 研修会 H29.2.27~2.28】

平成28年9月に2DAYSで開催された基礎研修を受講された方を対象にフォローアップ研修を実施しました。毎年お世話になっている都村尚子教授を始め関西バリデーション協会の皆様や学生さんもご参加頂き、非常に有意義で熱心な実技研修となりました。来年度も同様にバリデーション研修会を予定しておりますので、この機会に是非バリデーションを一緒に学んでみませんか。

*写真をクリックすると拡大表示されます。

【バリデーション2DAYS 研修会 H29.9.11~9.12】

平成29年度も2日間にわたりバリデーション研修会(導入編)を開催しました。これからバリデーションを学ぶ方や日頃の業務(ケア)の中で認知症の人とのコミュニケーション技法を習得したい方々が約50名参加されました。今回も関西福祉科学大学の都村尚子教授を始め3名の講師による研修会となりました。毎年ありがとうございます。

*写真をクリックすると拡大表示されます。

【バリデーションフォローアップ 2DAYS 研修会 H30.2.26~2.27】

平成29年度も2日間にわたりバリデーションフォローアップ研修会を開催しました。今年で4年目になります。今回も都村先生、三田村先生、関西バリデーション協会、学生さんの皆様と地域の参加者で約50名の研修会となりました。昨年の9月に基礎編を受けられた方を対象としており、今回は演習、グループワークを中心にバリデーションのテクニックをロールプレイできました。

*写真をクリックすると拡大表示されます。

【バリデーション2DAYS 研修会 H30.9.10~9.11】

平成30年度も2日間にわたりバリデーション研修会(導入編)を開催しました。これからバリデーションを学ぶ方や日頃の業務(ケア)の中で認知症の人とのコミュニケーション技法を習得したい方々が約30名参加されました。今回も関西福祉科学大学の都村尚子教授による研修会となりました。毎年ありがとうございます。

*写真をクリックすると拡大表示されます。

【バリデーション2DAYS 研修会 H31.2.7~2.8】

平成30年度も2日間にわたりバリデーションフォローアップ研修会を開催しました。今回はインフルエンザの流行により参加者が若干少なかったですが、関西福祉科学大学の学生さんやバリデーション研究会の皆様のご参加も頂き、スキルアップにつながりました。今回も関西福祉科学大学の都村尚子教授による研修会となりました。毎年ありがとうございます。

*写真をクリックすると拡大表示されます。

パーソンセンタードケア研修 現在は開催しておりません。過去の取り組みの紹介記事になります

公認心理カウンセラーの寺田真理子氏を講師にお呼びして、パーソンセンタードケア研修会を毎年開催しております。寺田氏はその人を中心として考えるケア(=パーソンセンタードケア)の研究者でもあり、全国の研修会で講師をされています。優しい語り口と絶妙なグループワークに引き込まれて行きます。

公認心理カウンセラーの寺田真理子氏を講師にお呼びして、パーソンセンタードケア研修会を毎年開催しております。寺田氏はその人を中心として考えるケア(=パーソンセンタードケア)の研究者でもあり、全国の研修会で講師をされています。優しい語り口と絶妙なグループワークに引き込まれて行きます。

>>寺田真理子氏 オフィシャルブログ

こちらからどうぞ

各種申請書ダウンロード

介護保険制度に関する各種申請書をエクセルファイルにまとめました。必要に応じてダウンロードしてご使用下さい。

*介護保険制度関連の申請書様式は小林市役所ホームページからもダウンロードできます。ページ最下部の【介護保険】Ⅰ-1からⅠ-10までが該当します。

>>医療と介護の連携に関する連絡票

(エクセルデータ) こちらからどうぞ renrakuhyouVer.4.xlsx(60kb)