年々増加する高齢者と認知症患者への施策として、小林市では様々な認知症に対する施策を実施・展開しております。認知症になっても住み慣れた地域で暮らす事ができるように温かい街づくりを目指しております。

年々増加する高齢者と認知症患者への施策として、小林市では様々な認知症に対する施策を実施・展開しております。認知症になっても住み慣れた地域で暮らす事ができるように温かい街づくりを目指しております。

徘徊模擬訓練や認知症サポーター養成講座、サポーターリーダー養成講座、その方々が活動しやすくする為の事務局運営など関係機関のみで事業を実施するのではなく、一般市民も巻き込んで取り組みを進めています。

認知症サポーター養成講座

地域住民が認知症のことを正しく理解して温かく見守る事ができるような街づくりを目指して、日々認知症サポーター数を増やしています。養成講座での講師役を務めるキャラバンメイト数も年々増加しており、地域での養成講座でご活躍頂いております。認知症サポーターは大人だけではなく、小学生や中学生もその対象になり得ます。日頃の通学時間帯や街で認知症高齢者を見かけた際などの対応方法についてわかりやすくご説明しています。

地域住民が認知症のことを正しく理解して温かく見守る事ができるような街づくりを目指して、日々認知症サポーター数を増やしています。養成講座での講師役を務めるキャラバンメイト数も年々増加しており、地域での養成講座でご活躍頂いております。認知症サポーターは大人だけではなく、小学生や中学生もその対象になり得ます。日頃の通学時間帯や街で認知症高齢者を見かけた際などの対応方法についてわかりやすくご説明しています。

地元の消防団員にも認知症サポーター養成講座を毎年開催しております。消防団活動や日中の業務の中で地元住民として認知症高齢者への見守りの視点を持って頂きながら活動をされています。野尻地区の消防団員の約90%がサポーターとしてオレンジリングを所持しています。

地元の消防団員にも認知症サポーター養成講座を毎年開催しております。消防団活動や日中の業務の中で地元住民として認知症高齢者への見守りの視点を持って頂きながら活動をされています。野尻地区の消防団員の約90%がサポーターとしてオレンジリングを所持しています。

地域の職能団体にも養成講座開催を依頼しており、建設業組合や婦人会、銀行、スーパーなど地元で営業されている各方面の団体職員にもサポーターとして見守りを担って頂いております。認知症高齢者と遭遇する機会が多い団体が受講して頂く事で見守りの幅が広がりつつあります。

地域の職能団体にも養成講座開催を依頼しており、建設業組合や婦人会、銀行、スーパーなど地元で営業されている各方面の団体職員にもサポーターとして見守りを担って頂いております。認知症高齢者と遭遇する機会が多い団体が受講して頂く事で見守りの幅が広がりつつあります。

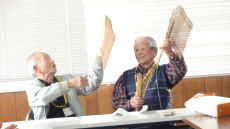

【認知症サポーター養成講座の様子】

夏休み学童教室 区長・組長会議

小学校での寸劇 児童・民生委員連絡会議

クラブのじり(地元の団体) 野尻地区3校合同父母会

【令和4年6月20日/栗須小学校での認知症サポーター養成講座】

講座の様子 寸劇

市民キャラバンメイトによる講話 児童からの質問・感想

認知症サポーターリーダー(オレンジの会) 現在、eサポーターに統合されています

認知症サポーター養成講座を受講されてオレンジリングを所持されている方々を対象として、更に認知症の理解を専門的に進めて、地域のサポーターのリーダー役を担って頂けるように認知症サポーターリーダー養成講座を開催しています。

認知症サポーター養成講座を受講されてオレンジリングを所持されている方々を対象として、更に認知症の理解を専門的に進めて、地域のサポーターのリーダー役を担って頂けるように認知症サポーターリーダー養成講座を開催しています。

合計20時間の養成講座を受講された方々が地域のサポーター活動をコーディネートしながら、自らも認知症施策への参加や運営協力などをして頂いております。野尻地区ではサポーターリーダーが所属する活動団体名を「のじりオレンジの会」としています。

オレンジの会では定期的に活動報告や地域での活動方法などについて会議をしており、各地区のリーダー会と全員参加の全体会が定例で開催されております。認知症徘徊模擬訓練の運営協力やサポーター養成講座の講師役(キャラバンメイト取得者)など幅広く地域で活動をされています。

オレンジの会では定期的に活動報告や地域での活動方法などについて会議をしており、各地区のリーダー会と全員参加の全体会が定例で開催されております。認知症徘徊模擬訓練の運営協力やサポーター養成講座の講師役(キャラバンメイト取得者)など幅広く地域で活動をされています。

平成27年8月19日に三股町の認知症サポーターリーダーの皆様方との交流会のご依頼を頂き、小林市野尻庁舎で開催しました。活動内容のご説明や活動における課題、情報交換などを行いました。みなさんの活発な意見交換を頂き、非常に有意義な交流会となりました。三股町の会長さんからは今後もこのような交流や連携ができると良いですとの有り難いご挨拶も頂きました!

【宮崎県木城町からのご視察・意見交換会】

平成29年6月21日に木城町から地域包括支援センター、社会福祉協議会より5名の職員の皆様方が野尻地区の認知症施策や地域づくりについて視察に来られ、お互いに意見交換をさせて頂きました。のじり包括2階会議室にて、これまでの野尻地区の取り組み(主にボランティア養成やその活動内容)についてご説明を行い、質疑応答の後、近所のお茶のみ場ふもとをご案内して参加者との会話やボランティアの方々との意見交換をされました。その後、貯筋ステーション瀬戸ノ口をご案内し、介護予防拠点の様子やボランティアによる運営の状況などを視察して頂きました。実際に貯筋運動も体験されていました。認知症地域支援推進員の配置や今後の取り組みのご参考になれば幸いです。今後ともどうぞ宜しくお願いします。ありがとうございました。

長寿介護課からの説明 意見交換、質疑応答

活動状況のご報告 お茶のみ場ふもとの視察

貯筋ステーションの視察、体験 ご参加ありがとうございます!

令和7年度 サポーター会議日程表

| 会議日程 | 参加メンバー |

| 4月7日 | リーダー |

| 5月12日 | 全体 |

| 8月4日 | リーダー |

| 9月1日 | 全体 |

| 11月10日 | リーダー |

| 12月1日 | 全体 |

| 2月2日 | リーダー |

| 3月2日 | 全体 |

キャラバンメイト養成講座 現在、包括支援センターでの開催は行っておりません

認知症サポーター養成講座の講師役を務めるキャラバンメイトの養成講座を毎年開催しております。毎年30名~50名のキャラバンメイトが新しく誕生しており、各地区での養成講座においてご活躍を頂いております。キャラバンメイトの方々がサポーターリーダー養成講座を受講してサポーターリーダーのメンバーとしてもご活躍をされている方もいらっしゃいます。一般住民における認知症支援のスペシャリストとして今後のご活躍に期待しています。

認知症サポーター養成講座の講師役を務めるキャラバンメイトの養成講座を毎年開催しております。毎年30名~50名のキャラバンメイトが新しく誕生しており、各地区での養成講座においてご活躍を頂いております。キャラバンメイトの方々がサポーターリーダー養成講座を受講してサポーターリーダーのメンバーとしてもご活躍をされている方もいらっしゃいます。一般住民における認知症支援のスペシャリストとして今後のご活躍に期待しています。

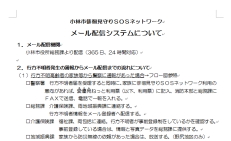

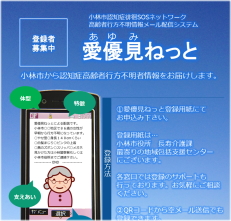

愛優見ねっと(あゆみねっと) / 小林市認知症徘徊SOSネットワーク会議 過去の取り組みの記事になります

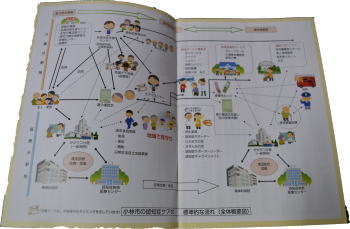

毎年2回、小林市認知症徘徊SOSネットワーク会議を開催しております。参加団体として小林市役所を始め、消防署、警察署、タクシー会社、新聞業者、保健所、民生委員、地域住民代表など高齢者の見守りに資する協力団体が集結して、特に認知症による徘徊への早期発見への取り組みや協力・連携体制について確認をしています。警察署からは直近の徘徊行方不明者情報の提供があったり、早期発見に向けての各団体からの取り組み状況報告など安心な街づくりに向けて協議がなされています。

毎年2回、小林市認知症徘徊SOSネットワーク会議を開催しております。参加団体として小林市役所を始め、消防署、警察署、タクシー会社、新聞業者、保健所、民生委員、地域住民代表など高齢者の見守りに資する協力団体が集結して、特に認知症による徘徊への早期発見への取り組みや協力・連携体制について確認をしています。警察署からは直近の徘徊行方不明者情報の提供があったり、早期発見に向けての各団体からの取り組み状況報告など安心な街づくりに向けて協議がなされています。

平成24年に小林市役所と小林中央消防署、小林警察署との三者協定によって愛優見ねっとが発足しました。「愛情を持って優しく見守る」という目標から「愛優見ねっと」と名付けられました。愛優見ねっとでは関係団体の定例会に加えて、登録者への徘徊行方不明者情報のメール配信システムも構築しました。予め事前登録された認知症高齢者情報から、実際に行方不明になられた際に速やかに情報提供ができる仕組みになっています。また、事前登録が無い方でも専用の受付用紙をもって必要な情報が送信できる仕組みにもなっています。どこの機関に行方不明者の相談が寄せられても、速やかに連携ができる仕組みになっています。

平成24年に小林市役所と小林中央消防署、小林警察署との三者協定によって愛優見ねっとが発足しました。「愛情を持って優しく見守る」という目標から「愛優見ねっと」と名付けられました。愛優見ねっとでは関係団体の定例会に加えて、登録者への徘徊行方不明者情報のメール配信システムも構築しました。予め事前登録された認知症高齢者情報から、実際に行方不明になられた際に速やかに情報提供ができる仕組みになっています。また、事前登録が無い方でも専用の受付用紙をもって必要な情報が送信できる仕組みにもなっています。どこの機関に行方不明者の相談が寄せられても、速やかに連携ができる仕組みになっています。

より多くの市民が愛優見ねっとに登録して頂く事で、見守りの目が広がり徘徊行方不明者の早期発見・保護に関心を持って頂けると思います。その為にも広報活動を拡大しながら、安心安全な街を目指していきたいと思います。

より多くの市民が愛優見ねっとに登録して頂く事で、見守りの目が広がり徘徊行方不明者の早期発見・保護に関心を持って頂けると思います。その為にも広報活動を拡大しながら、安心安全な街を目指していきたいと思います。

左は登録募集のチラシです。

上記の三者協定の記事が地元新聞に掲載されました。認知症高齢者の徘徊による行方不明事案が発生した際に、早期発見・保護が少しでも迅速にできるように、小林市役所・消防署・警察署の三者が横の連携をとって、どこの機関に相談が入っても三者が行方不明者情報を共有できる仕組みでもあります。また、愛優見ねっとのメール配信による地域住民への情報提供も行われるようになりました。

上記の三者協定の記事が地元新聞に掲載されました。認知症高齢者の徘徊による行方不明事案が発生した際に、早期発見・保護が少しでも迅速にできるように、小林市役所・消防署・警察署の三者が横の連携をとって、どこの機関に相談が入っても三者が行方不明者情報を共有できる仕組みでもあります。また、愛優見ねっとのメール配信による地域住民への情報提供も行われるようになりました。

>>新聞記事の拡大ができます。

こちらからどうぞ

見守り・声かけ訓練(認知症徘徊模擬訓練)

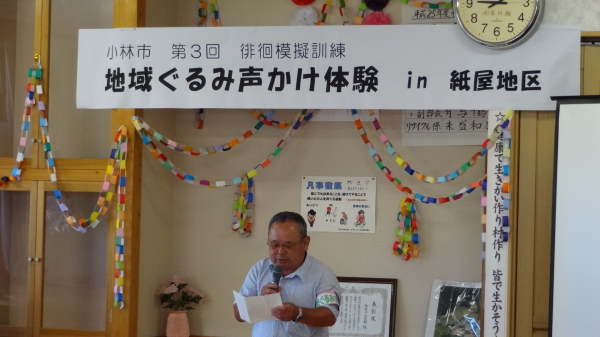

毎年1回、各大字(おおあざ)を巡回して見守り・声かけ訓練を開催しております。地域住民(公民館)が主催者となり、市役所や包括支援センターは後方支援機関として住民の住民による住民の為の模擬訓練として実行委員会を数回踏まえて実施しております。

毎年1回、各大字(おおあざ)を巡回して見守り・声かけ訓練を開催しております。地域住民(公民館)が主催者となり、市役所や包括支援センターは後方支援機関として住民の住民による住民の為の模擬訓練として実行委員会を数回踏まえて実施しております。

実行委員会には、組長や民生委員、協力機関、認知症サポーター、オレンジの会、さざんかの会などが参加して頂き、当日までのスケジュールに沿って役割分担をしながら進めています。

実行委員会の中で、当日の模擬徘徊のコースについても協議されます。できる限り多くの地域住民に外出者役への声かけ体験をして頂く為に適切なルートを設定しています。複数の模擬徘徊コースを設定する場合もあり、同時刻にスタートした場合のゴール時間にも配慮する必要があり、これについては実行委員会に参加されている地域住民から直接距離的な情報を頂いたり、実際に包括職員がコースを歩いて時間を確認したり、念入りにコース設定をしております。

実行委員会の中で、当日の模擬徘徊のコースについても協議されます。できる限り多くの地域住民に外出者役への声かけ体験をして頂く為に適切なルートを設定しています。複数の模擬徘徊コースを設定する場合もあり、同時刻にスタートした場合のゴール時間にも配慮する必要があり、これについては実行委員会に参加されている地域住民から直接距離的な情報を頂いたり、実際に包括職員がコースを歩いて時間を確認したり、念入りにコース設定をしております。

当日は開会式を行い、スケジュールの流れを参加者全員に周知した上でいよいよ模擬徘徊がスタートします。スタート時には防災無線で訓練開始の案内や愛優見ねっとで外出者役の情報発信をしたり、臨場感あふれる訓練となります。模擬徘徊開始前にそれぞれのコースのスタート地点に散らばって午前10時に一斉にスタートします。

当日は開会式を行い、スケジュールの流れを参加者全員に周知した上でいよいよ模擬徘徊がスタートします。スタート時には防災無線で訓練開始の案内や愛優見ねっとで外出者役の情報発信をしたり、臨場感あふれる訓練となります。模擬徘徊開始前にそれぞれのコースのスタート地点に散らばって午前10時に一斉にスタートします。

外出者役がコースを模擬徘徊すると、地域住民から声かけをして頂きます。外出者役は認知症による外出者になりきって「ここはどこですか~?」「道がわかりません~」などと声をかけて下さった住民とやりとりをします。声かけをして下さった後に、外出者のサポーター役がアンケートを質問し、「どんな気持ちでしたか?」「どんな声かけをしましたか?」など今後の声かけの参考にしています。

外出者役がコースを模擬徘徊すると、地域住民から声かけをして頂きます。外出者役は認知症による外出者になりきって「ここはどこですか~?」「道がわかりません~」などと声をかけて下さった住民とやりとりをします。声かけをして下さった後に、外出者のサポーター役がアンケートを質問し、「どんな気持ちでしたか?」「どんな声かけをしましたか?」など今後の声かけの参考にしています。

模擬訓練は正午に終了しますので、昼食時間にはボランティアの方々(さざんかの会、オレンジの会)が調理して下さったカレーライスをみんなでご馳走になります。大鍋で煮込まれたカレーラースはとても美味しくてお腹も空いているので、おかわりをされる方がたくさんいらっしゃいます。毎回ご協力を頂いているボランティアの皆様に対して本当に感謝しております。

模擬訓練は正午に終了しますので、昼食時間にはボランティアの方々(さざんかの会、オレンジの会)が調理して下さったカレーライスをみんなでご馳走になります。大鍋で煮込まれたカレーラースはとても美味しくてお腹も空いているので、おかわりをされる方がたくさんいらっしゃいます。毎回ご協力を頂いているボランティアの皆様に対して本当に感謝しております。

平成26年度の徘徊模擬訓練が地元新聞の記事に載りました。公民館長の談話では「いざという時の対処法がわかり意義深い訓練だった」との評価を頂きました。模擬訓練は外出者への対応方法を習得するだけに留まらず、地域住民の絆を深め、支えあいの重要性が再確認できる機会にもつながると毎回感じております。毎年訓練を継続する必要性はそこにもあるのかも知れません。

平成26年度の徘徊模擬訓練が地元新聞の記事に載りました。公民館長の談話では「いざという時の対処法がわかり意義深い訓練だった」との評価を頂きました。模擬訓練は外出者への対応方法を習得するだけに留まらず、地域住民の絆を深め、支えあいの重要性が再確認できる機会にもつながると毎回感じております。毎年訓練を継続する必要性はそこにもあるのかも知れません。

>>新聞記事を拡大して見る事ができます。

こちらからどうぞ

【平成23年度 認知症徘徊模擬訓練 in 栗須】

*画像クリックで拡大表示されます。

【平成24年度 認知症徘徊模擬訓練 in 東麓】

*画像クリックで拡大表示されます。

【平成25年度 認知症徘徊模擬訓練 in 紙屋】

*画像クリックで拡大表示されます。

【平成26年度 認知症徘徊模擬訓練 in 八所・中尾・瀬戸ノ口】

*画像クリックで拡大表示されます。

【平成27年度 認知症徘徊模擬訓練 in 吉村・大王・鵜戸原】

*画像クリックで拡大表示されます。

【平成28年度 認知症徘徊模擬訓練 in 旧町、東・西新町、後馬場、宮前、東・西川内】

*画像クリックで拡大表示されます。

【平成29年度 認知症徘徊模擬訓練 in 水流平】

*画像クリックで拡大表示されます。

【平成30年度 見守り声かけ訓練 in 陣原】

*画像クリックで拡大表示されます。

【令和元年度 見守り声かけ訓練 in 漆野原】

*画像クリックで拡大表示されます。

【令和3年度 見守り声かけ訓練 in みかん山】

*画像クリックで拡大表示されます。

【令和4年度 見守り声かけ訓練 in 内山】

*画像クリックで拡大表示されます。

【令和5年度 見守り声かけ訓練 in 吉村】

【令和6年度 見守り声かけ訓練 in 今別府】

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

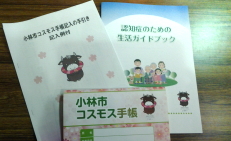

認知症ケアパス(コスモス手帳)

認知症高齢者が安心して地域で生活できるように、認知症ケアの標準的な流れを小林市版で作成し、その連携ツールの一つとしてコスモス手帳(写真)が作成されました。認知症が進行するにつれて出現する様々な周辺症状の記録やそれに対するケア内容などを細かく記載できる手帳になっております。ケアマネージャーやサービス事業所、医療機関、薬局などが手帳に記載された情報を共有する事で、ご本人が現在どんな状態にあって、どのようなケアや治療を受けておられるかが一目で確認できる手帳になっています。今後徐々に浸透すれば認知症になっても安心して生活ができる街づくりにも役立つものと期待しています。

認知症高齢者が安心して地域で生活できるように、認知症ケアの標準的な流れを小林市版で作成し、その連携ツールの一つとしてコスモス手帳(写真)が作成されました。認知症が進行するにつれて出現する様々な周辺症状の記録やそれに対するケア内容などを細かく記載できる手帳になっております。ケアマネージャーやサービス事業所、医療機関、薬局などが手帳に記載された情報を共有する事で、ご本人が現在どんな状態にあって、どのようなケアや治療を受けておられるかが一目で確認できる手帳になっています。今後徐々に浸透すれば認知症になっても安心して生活ができる街づくりにも役立つものと期待しています。

上記の手帳作成や小林市での認知症施策について協議する「小林市認知症支援ネットワーク会議」が定期的に開催されています。認知症サポート医や内科医師、精神保健福祉士、臨床心理士、ケアマネージャー、サービス事業所、家族の会代表、民生委員、一般住民などからご参加頂いております。

上記の手帳作成や小林市での認知症施策について協議する「小林市認知症支援ネットワーク会議」が定期的に開催されています。認知症サポート医や内科医師、精神保健福祉士、臨床心理士、ケアマネージャー、サービス事業所、家族の会代表、民生委員、一般住民などからご参加頂いております。

このネットワーク会議の下に作業部会が設けられており、細かな協議や他市町村への視察など実働的に動いております。

コスモス手帳の一例

認知症あんしん生活実践塾 現在は開催しておりません。過去の取り組みの紹介記事になります

国際医療福祉大学の竹内教授が提唱されている水分、食事、排泄、運動をしっかりと実施(ケアの提供)をする事で認知症の周辺症状が緩和したり消失できる「竹内理論」を在宅介護されているご家族や老健施設、グループホーム、デイサービスなどの職員を対象に実践しております。実践中の助言や評価についてはポラリスの小谷尚美氏が講師となり、期間中の水分量のチェックや実践中の課題解決についてアドバイスを頂いております。約半年間の実践塾後には「独語がなくなった」「落ち着きが出た」「会話ができるようになった」などの症状緩和につながったと喜びの声が聞かれました。この実践塾も毎年定例で開催されています。

国際医療福祉大学の竹内教授が提唱されている水分、食事、排泄、運動をしっかりと実施(ケアの提供)をする事で認知症の周辺症状が緩和したり消失できる「竹内理論」を在宅介護されているご家族や老健施設、グループホーム、デイサービスなどの職員を対象に実践しております。実践中の助言や評価についてはポラリスの小谷尚美氏が講師となり、期間中の水分量のチェックや実践中の課題解決についてアドバイスを頂いております。約半年間の実践塾後には「独語がなくなった」「落ち着きが出た」「会話ができるようになった」などの症状緩和につながったと喜びの声が聞かれました。この実践塾も毎年定例で開催されています。

チェック表に毎日の水分量や運動量、排泄の状況、運動量などをご家族や事業所が協力しながら記載しています。うまく実践できなかった課題背景や、視点を替えて工夫すればできそうな項目など、小谷氏とマンツーマンで対談しながら実践をすすめています。参加者からは、「全てが適度な量に達すると、これまで認知症だと思っていた症状が実はそうではなかった…」との感想もあり、「脱水症状に近い意識低下を認知症であると勘違いしていました」などとケアの工夫によって症状やADLが改善できる意識づけにもつながる塾となっています。

チェック表に毎日の水分量や運動量、排泄の状況、運動量などをご家族や事業所が協力しながら記載しています。うまく実践できなかった課題背景や、視点を替えて工夫すればできそうな項目など、小谷氏とマンツーマンで対談しながら実践をすすめています。参加者からは、「全てが適度な量に達すると、これまで認知症だと思っていた症状が実はそうではなかった…」との感想もあり、「脱水症状に近い意識低下を認知症であると勘違いしていました」などとケアの工夫によって症状やADLが改善できる意識づけにもつながる塾となっています。

小谷氏による事例検討 小谷氏のレクチャー

事例検討

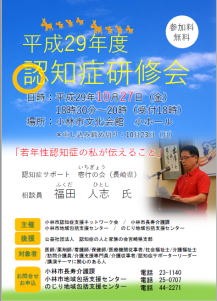

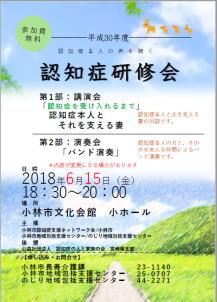

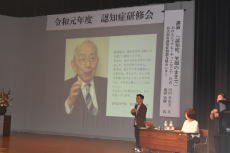

認知症研修会

平成26年度より年に1回、認知症に関する専門家の講師をお招きして認知症研修会を開催しております。医療、介護、福祉分野から幅広くご参加を頂き、認知症の更なる理解向上や横の連携を図る目的で実施しており、26年度は東京都の高瀬医師(たかせクリニック理事長にご講義を頂いております。各分野での認知症ケアの実践はされていますが、小林市全体で連携しながら認知症の人や家族に優しい街をつくるためのノウハウなどがテーマになっています。コスモス手帳やガイドブックなどを広く普及しながら、連携の在り方についても学んで行きたいと考えています。平成27年度は認知症初期集中支援事業の実践報告などを計画しております。

平成26年度より年に1回、認知症に関する専門家の講師をお招きして認知症研修会を開催しております。医療、介護、福祉分野から幅広くご参加を頂き、認知症の更なる理解向上や横の連携を図る目的で実施しており、26年度は東京都の高瀬医師(たかせクリニック理事長にご講義を頂いております。各分野での認知症ケアの実践はされていますが、小林市全体で連携しながら認知症の人や家族に優しい街をつくるためのノウハウなどがテーマになっています。コスモス手帳やガイドブックなどを広く普及しながら、連携の在り方についても学んで行きたいと考えています。平成27年度は認知症初期集中支援事業の実践報告などを計画しております。

平成27年度は「認知症初期集中支援事業」について、鹿児島県南大隅町地域包括支援センターの畦地里美氏を講師として、南大隅町での取り組みのご紹介をいただきました。認知症初期集中支援事業においては、介護と医療の連携が非常に重要な事や地域の医師会のご協力があった事などを丁寧にご説明頂きました。小林市でも認知症支援ネットワーク会議等を通して、事業実施について取り組んで参りたいと思います。

平成27年度は「認知症初期集中支援事業」について、鹿児島県南大隅町地域包括支援センターの畦地里美氏を講師として、南大隅町での取り組みのご紹介をいただきました。認知症初期集中支援事業においては、介護と医療の連携が非常に重要な事や地域の医師会のご協力があった事などを丁寧にご説明頂きました。小林市でも認知症支援ネットワーク会議等を通して、事業実施について取り組んで参りたいと思います。 小林市における認知症ケアパスの一環として、認知症支援ネットワーク会議の作業部会で作成されたガイドブックのご説明も行いました。コスモス手帳やガイドブックの更なる普及を目指して幅広く広報活動をして参ります。

小林市における認知症ケアパスの一環として、認知症支援ネットワーク会議の作業部会で作成されたガイドブックのご説明も行いました。コスモス手帳やガイドブックの更なる普及を目指して幅広く広報活動をして参ります。

【平成28年度】

平成28年度は公益社団法人 認知症の人と家族の会 宮城県支部会員であり、認知症本人のための相談窓口「おれんじドア」代表でもある丹野智文(たんの ともふみ)氏と丹野氏の活動パートナーである若生栄子(わこう えいこ)氏による認知症本人の生の声「認知症とともに生きる」をテーマとした講演会を開催しました。丹野氏は39歳の時にアルツハイマー型認知症と診断され、それ以降認知症を患いながらも前向きに生きておられ、お仕事や家庭でも立派に役目を果たされています。認知症の本人から生の声をお聞きできる機会はそれほど多くない為、参加者の皆様も貴重なお話が聞けて良かったとの感想を頂いております。

【平成29年度】

平成29年度は長崎県で認知症サポート壱行の会(いちぎょうのかい)相談員:福田人志氏を講師として、またご本人も若年性認知症を患う当事者として、活動内容やご自身の体験談などをご講義して頂きました。ご自身でも認知症を患いながら、同じ立場の方々を同じ心情でサポートされている活動は本当に素晴らしい事だと思いました。

【平成30年度】

平成30年度は、認知症の人と家族の会 宮崎県支部に在籍されているA氏ご夫妻(ご夫妻の希望にて氏名等は伏せさせて頂きます)による講演と、A氏を交えたバンド演奏の2部構成で開催致しました。講演ではA氏を献身的にサポートする妻の講話や、妻の質問に優しく答えられるA氏の様子など心温まる内容でした。また2部では、ご本人が趣味にされているギターや音楽仲間が集い、バンドを結成され、素敵なバンド演奏会となりました。ご本人も上手にギター演奏をされており、会場が一体となって盛り上がりました。

【令和元年度】

令和元年度は、愛知県名古屋市のおれんじドアも~やっこなごや代表の山田真由美さんと対談者の名古屋市認知症相談支援センターの鬼頭史樹氏による対談形式での講演会を開催致しました。「認知症、笑顔のままで」をテーマに認知症当事者でもある山田さんの笑顔あふれる受け答えに心が動かされました!認知症になっても色々な工夫や周囲のサポートメンバーの方々の温かい支援によって日々の暮らしを送っておられる山田さんのお話や鬼頭氏の名古屋市での取り組みも今後の認知症施策において大変参考になりました。

【令和6年度】

令和6年度 『認知症世界の歩き方』を開催しました。認知症世界の歩き方とは、日常生活での困り事を認知症のある方の視点から捉え、認知症のある方が経験する出来事を「旅のスケッチ」と「旅行記」の形式でストーリーにまとめ、認知症について楽しく知ってもらうことを目的としたプロジェクトです。今回の研修では、「認知症の世界」の一部を紹介するレクチャーとワークシートを使いながら、認知症のある方が、その症状の背景にどんな認知機能のトラブルがあるのか、また、より暮らしやすさをつくる為のアイディアを参加者同士で考える研修内容でした。グループワークでは、活発に意見交換が行われており、参加者の方から、「当事者を理解することが出来た」「他職種と意見交換ができて良かった」との感想を頂きました。

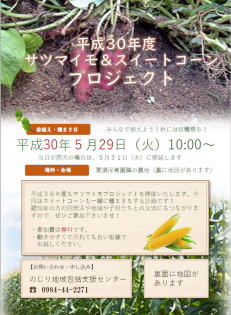

オレンジ芋プロジェクト 現在は開催しておりません。過去の取り組みの紹介記事になります

認知症の人、そのご家族、地域住民、認知症サポーターリーダー、さざんかの会、入所施設の入所者、地域包括支援センター、小林市役所、営農組合などの方々が協力し合って一緒にサツマイモを植えよう!という企画がスタートしました。広大な畑の一角をお借りして、サツマイモの苗をみんなで植えました。素晴らしい景色の中でみなさんは張り切っていました!

認知症の人、そのご家族、地域住民、認知症サポーターリーダー、さざんかの会、入所施設の入所者、地域包括支援センター、小林市役所、営農組合などの方々が協力し合って一緒にサツマイモを植えよう!という企画がスタートしました。広大な畑の一角をお借りして、サツマイモの苗をみんなで植えました。素晴らしい景色の中でみなさんは張り切っていました!

車椅子の方でも参加できるように入口を整備したり、ボランティアの方々にも介助のご協力を頂きながら多数の方にご参加頂きました。初日は梅雨の合間の晴れ間にも恵まれて作業もはかどりました!

車椅子の方でも参加できるように入口を整備したり、ボランティアの方々にも介助のご協力を頂きながら多数の方にご参加頂きました。初日は梅雨の合間の晴れ間にも恵まれて作業もはかどりました!

植え方の指導を受けながら、1本ずつ丁寧に植えて行きました。認知症の方でも昔農業をされておられた方も多く、手際よく体を動かしておられました。秋には収穫を迎えますが、収穫までの草取りや畑の管理など農業には1年間を通したイベントがあり、それをみんなで協力して行いながら、認知症の方との交流や支えあいにつながるように企画されたプロジェクトです。

平成27年11月25日に、待ちに待ったサツマイモの収穫を行いました。天気が心配されましたが、暑くも寒くも無く何よりも雨が降らずに、芋ほりには絶好の気候となりました!収穫にはスタッフを含め約90名のご参加があり、地域のグループホームやデイサービス、有料老人ホームのご利用者なども多数参加していただきました。また、畑を管理して下さった営農6班の皆様や認知症サポーターリーダー、さざんかの会、貯筋運動普及員の方々にも多大なるご協力をいただいての収穫祭となりました。

平成27年11月25日に、待ちに待ったサツマイモの収穫を行いました。天気が心配されましたが、暑くも寒くも無く何よりも雨が降らずに、芋ほりには絶好の気候となりました!収穫にはスタッフを含め約90名のご参加があり、地域のグループホームやデイサービス、有料老人ホームのご利用者なども多数参加していただきました。また、畑を管理して下さった営農6班の皆様や認知症サポーターリーダー、さざんかの会、貯筋運動普及員の方々にも多大なるご協力をいただいての収穫祭となりました。

杖歩行の方や手引き介助での移動の方もサポーターの皆様の優しい介添えにより芋ほりをしていただく事ができました。最初は「できるかな~?」と不安な方もおられましたが、いざ始まると畑に直接座って昔の経験を活かしてたくさんのサツマイモを収穫されていました!

杖歩行の方や手引き介助での移動の方もサポーターの皆様の優しい介添えにより芋ほりをしていただく事ができました。最初は「できるかな~?」と不安な方もおられましたが、いざ始まると畑に直接座って昔の経験を活かしてたくさんのサツマイモを収穫されていました!

時間も忘れて熱心に芋ほりをされていました。普段の生活では土いじりをする事も少なくなっていましたが、この日は思う存分体を動かして、土まみれになりながら一生懸命芋ほりをされていました。手際も良く、自分の手で掘った芋を見ながら満面の笑みを浮かべておられました!

時間も忘れて熱心に芋ほりをされていました。普段の生活では土いじりをする事も少なくなっていましたが、この日は思う存分体を動かして、土まみれになりながら一生懸命芋ほりをされていました。手際も良く、自分の手で掘った芋を見ながら満面の笑みを浮かべておられました!

「良か芋が入っちょんな~!」

たくさんのサツマイモが収穫できましたが、サイズも見事で、体全体を使って引き抜かないと取れないほど立派な芋ばかりでした。「これは本当にサツマイモ!?」と言わんばかりの巨大芋も収穫できました。

たくさんのサツマイモが収穫できましたが、サイズも見事で、体全体を使って引き抜かないと取れないほど立派な芋ばかりでした。「これは本当にサツマイモ!?」と言わんばかりの巨大芋も収穫できました。

大きな芋を両手に持って「ハイチーズ!」の瞬間です。土の匂いやサツマイモの固い感触など、その場でしか味わえない貴重な体験となりました。収穫されたサツマイモは各自、各施設に持ち帰って美味しく食べていただく事になっています。

大きな芋を両手に持って「ハイチーズ!」の瞬間です。土の匂いやサツマイモの固い感触など、その場でしか味わえない貴重な体験となりました。収穫されたサツマイモは各自、各施設に持ち帰って美味しく食べていただく事になっています。

【平成28年度 オレンジ芋プロジェクト】 --------------------------------------------------------------

平成28年度も昨年同様オレンジ芋プロジェクトを開催しました!地域住民、認知症サポーターリーダー(オレンジの会)、小林市役所、第6区営農組合、JAこばやし、地域包括支援センターなどが協力してサツマイモの苗植えを行いました。天候が不安定な時期での開催となりましたが、当日は雨も止んで芋植え日和となりました。総勢約30名の参加者であっとうまに苗植えができました。収穫は11月を予定されており、収穫後に収穫祭も計画されています。

開会式の様子です。 サツマイモの苗です。

苗植えの様子です。 みんなで集合写真!

そして半年後…

いよいよサツマイモを収穫する日がやってきました!天候が心配されましたが、雨も降らず気温も高めで良い日和となり、地域住民や介護サービス事業所、施設のご利用者、認知症サポーターリーダー、小林市役所、JAこばやしなど総勢50名を超えるご参加を頂き、みんなで協力をして芋ほりを楽しみました!

畑を提供して下さった坂下さんの挨拶 みんなで協力して掘っています。

立派なサツマイモが植わっています。 掘り起こすとこんなにたくさん!

休憩しながら作業をします。 たくさんのサツマイモが収穫できました!

収穫祭では美味しいガネをいただきました。 おにぎりも美味しかった!

みなさん「美味しい!」と食べられました。

【平成29年度 オレンジ芋プロジェクト】 --------------------------------------------------------------

平成29年度も芋植えを行いました!今年度は色々なイベントが重なり、昨年度までのように地域住民やボランティアの方々と一緒に芋植えをする段取りができず、のじり包括の農業ど素人職員と偶然にも看護学校から実習に来られていた学生さん2名とサツマイモの苗を植えました。地域の方に畑をお借りして、地元の農家さんのボランティアにより苗植え直前までの準備をして頂きました。本当にありがとうございます!!秋の収穫がとても楽しみです!

畝(うね)を作ってビニールを被せます 畑の全景です

ビニールに穴を開けます 穴に苗を植えて行きます(学生さん)

植えるとこのようになります

そして半年後…

いよいよ掘っていきます みんな必死に掘っています

こんなに立派なサツマイモが! ビニール袋に入れて分けます

豊作でした たくさんのビニール袋ができました

収穫祭で獲れたての芋を試食

【平成30年度 オレンジ芋プロジェクト】 --------------------------------------------------------------

平成30年度もオレンジ芋プロジェクトを実施します。

平成30年度もサツマイモの苗植えを行いました!天候も気になりましたが、曇り空で暑くもなく、雨も降らずに絶好の苗植え日和でした。今回は近所の保育園児や管内施設のに入所者のみなさん、ボランティア、営農班などの他団体連携のもとで行いました。

みんなで一緒に苗植えをしました。

車いすの入所者も一生懸命植えて頂きました

畑を見ながら談笑

営農班の方から植え方の指導

きれいに植えることができました。

みんなで集合写真

かえるも収穫を待っています♪

そして半年後…

いよいよサツマイモを収穫する日がやってきました!5月に苗を植えてから半年…。待ちに待った収穫祭の日です。地域住民や認知症の方、施設入居者など多くのご参加をいただき、昔の農作業を思い出すように一生懸命掘り起こしました。今年も立派なサツマイモがたくさん収穫できました!収穫祭では、採れたてのサツマイモを天ぷらにしたり、新米のおにぎりを食べたり、秋の収穫をみんなで楽しみました!

若いころの感を取り戻しています

こんなに大きなサツマイモが!!

みんなで熱心に芋ほり中です

サツマイモを眺めながらの昼食

こんなに大量のサツマイモが!

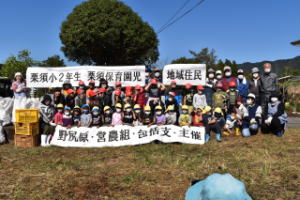

【令和元年度 オレンジ芋プロジェクト】 -------------------------------------------------------------

今年もサツマイモの苗植えの季節がやってきました!!令和元年度のサツマイモプロジェクトです。今回も営農班のご協力のもと、近くの小学生や老人会、ボランティアの方々や地域の福祉施設の入居者など多くのご参加を頂きました!

そして半年後…

【令和2年度 オレンジ芋プロジェクト】 -------------------------------------------------------------

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度は規模を縮小して、のじり包括のスタッフと近所の小学生、営農班の方だけでサツマイモの苗植えを実施しました。今回は施設入所者やボランティア団体、地域住民の方々には心苦しい決断のもと参加を自粛して頂き、秋の収穫祭を楽しみにして頂く事になりました。新型コロナウイルスの収束を願いつつ、苗植えスタートです。

そして半年後…

5月に苗植えを行ったサツマイモの収穫の時期が今年もやってきました!!今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、関係者と限定された保育園児、小学生と一緒に収穫作業を行いました。コロナに負けずにサツマイモは立派に成長していました!!

【令和3年度 e-芋づくり】 -------------------------------------------------------------

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年度も規模を縮小して、のじり包括のスタッフとe-サポーター、近所の小学生、営農班の方だけでサツマイモの苗植えを実施しました。今回も施設入所者やボランティア団体、地域住民の方々には心苦しい決断のもと参加を自粛して頂き、秋の収穫祭を楽しみにして頂く事になりました。新型コロナウイルスの収束を願いつつ、苗植えスタートです。

*令和3年度より名称が「e-芋づくり」に変更されました。

そして半年後…

5月に苗植えを行ったサツマイモの収穫の時期が今年もやってきました!!今年も新型コロナウイルス感染症の影響で、関係者と限定された保育園児、小学生と一緒に収穫作業を行いました。コロナに負けずにサツマイモは立派に成長していました!!

【令和4年度 e-芋づくり】 -------------------------------------------------------------

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年度も規模を縮小して、のじり包括のスタッフとe-サポーター、近所の小学生、営農班の方々だけでサツマイモの苗植えを実施しました。今回も施設入所者やボランティア団体、地域住民の方々には心苦しい決断のもと参加を自粛して頂き、秋の収穫祭を楽しみにして頂く事になりました。新型コロナウイルスの収束を願いつつ、苗植えスタートです。

そして半年後…

5月に苗植えを行ったサツマイモの収穫の時期が今年もやってきました!!今年も新型コロナウイルス感染症の影響で、関係者と限定された保育園児、小学生と一緒に収穫作業を行いました。コロナに負けずにサツマイモは立派に成長していました!!

認知症カフェ(オレンジカフェよらんね)

認知症のご本人や家族、オレンジの会メンバー、地域住民、サービス事業所等を対象に毎月1回認知症カフェ(以下、カフェよらんね)を開催しています。昔の生活を思い出す回想法(ミッケルアート)や、昔ながらの道具や生活用品をテーマにした意見交換など非常に会話が盛り上がっています。

認知症のご本人や家族、オレンジの会メンバー、地域住民、サービス事業所等を対象に毎月1回認知症カフェ(以下、カフェよらんね)を開催しています。昔の生活を思い出す回想法(ミッケルアート)や、昔ながらの道具や生活用品をテーマにした意見交換など非常に会話が盛り上がっています。

オレンジのポロシャツを着用したのじりオレンジの会メンバーと参加者とのトークタイムです。オレンジの会メンバーが席を移動しながら、できるだけ多くの参加者と世間話や情報交換を行う事でストレス発散や脳の活性化につながっています。

オレンジのポロシャツを着用したのじりオレンジの会メンバーと参加者とのトークタイムです。オレンジの会メンバーが席を移動しながら、できるだけ多くの参加者と世間話や情報交換を行う事でストレス発散や脳の活性化につながっています。

ボランティアによるハーモニカや三味線の生演奏も行われており、演奏に合わせて歌を歌ったり、手拍子をしたりあっと言う間に時間が過ぎていきます。参加者がご厚意で持参されたデザートやお菓子などを食べながらゆっくりと過ごす時間もいいものですね。

貯筋運動もやってます! こんな人も登場します。

ボランティアによる音楽タイム 参加者の特技披露!

何でもあり(笑) 歌に合わせておじゃみ回し

持ち寄ったお漬物など

小林市自立支援介護講習会

【平成31年度以降】

*平成31年度以降の自立支援介護講習会の開催はありません。

過去2年間のご協力、実践をありがとうございました。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

【平成30年度】

平成29年度に引き続き6回シリーズで自立支援介護講習会を開催致します。(詳細は平成29年度を参照)

(様式)

・平成30年度自立支援介護 課題様式 excel / kadaiyuosiki.xlsx 302kb

・ 〃 課題様式の手順書(必要時) word / tejyun.docx 5194kb

*各ファイルはダウンロード後、事業所名に変更して頂き、「(別紙)講習会のしおり」に記載の通り担当の事務局までメール送信下さい。

*個人情報の取り扱いには十分留意して下さい。

*電子メール以外の提出をご希望の方は、担当の事務局までご連絡下さい。

*課題様式の手順書については第1回目に配布しますが、紛失等があった場合にダウンロードしてお使い下さい。

【第1回目の講習会の様子】

講習会の様子 講師の先生方

西田先生の講義 坂田先生のオリエンテーション

【第2回目の講習会の様子】

会場の様子 事例発表者

講師の坂田助教

【第3回目の講習会の様子】

事例検討 会場とのディスカッション

坂田助教の講義

【第4回目の講習会の様子】

事例検討の様子 事例検討の様子

竹内教授の講義

【第5回目の講習会の様子】

坂田助教の講義 事例検討の様子

【第6回目(最終回)の講習会の様子】

坂田助教の講義 事例検討

事例検討の様子

-------------------------------------------------------------------------------------------------

【平成29年度】

平成29年度より年6回シリーズにて自立支援介護講習会を開催します。国際医療福祉大学の竹内孝仁教授が提唱する「竹内理論(認知症を基本ケアで治す理論)」を特養などの介護施設に取り入れて、オムツゼロや常食化などの自立支援介護の実践を行います。

*平成30年2月9日をもって平成29年度の6回シリーズ研修会は終了致しました。

【第1回目の講習会の様子】

受講者の様子 竹内孝仁教授と坂田佳美助教

竹内教授による認知症ケアの基本理念 坂田助教によるオリエンテーション

【第2回目の講習会の様子】

事例発表者 会場の様子

ご指導いただいた坂田助教

【第5回目の講習会の様子】

事例発表 会場の様子

【第6回目(最終回)の講習会の様子】

坂田 助教授 事例提出者

事例提出者 事例提出者への質疑