「地域包括ケアシステム」の構築を推進していく上で欠かせない社会資源が地域住民同士の支えあいやつながりであると言われています。高齢者数が飛躍的に増加し、それを支える若い世代の減少や地域離れが懸念されている昨今において、介護保険サービスだけでは担いきれない生活の基盤を安全・安心なものにして行く為に地域福祉は重要であると思います。

「地域包括ケアシステム」の構築を推進していく上で欠かせない社会資源が地域住民同士の支えあいやつながりであると言われています。高齢者数が飛躍的に増加し、それを支える若い世代の減少や地域離れが懸念されている昨今において、介護保険サービスだけでは担いきれない生活の基盤を安全・安心なものにして行く為に地域福祉は重要であると思います。

地域住民の中にはバイタリティーやボランティア精神に溢れたマンパワーを持った方々が多数いらっしゃいます。自分たちの地域は自分たちで支えながら守っていく気持ちを大切にしながら協働で地域福祉を構築して行きたいと思います。

さざんかの会 現在、eサポーターに統合されています

さざんかの会は、平成22年度から生活(介護)支援サポーター養成講座を受講された方々で結成されたボランティア団体です。サポーター養成講座は合計40時間の地域福祉に関する講座を一定基準以上受講された方が修了できるシリーズ講座で、傾聴や高齢者に多い疾患、介護技術、地域福祉の考え方、グループワークなどで構成されています。毎年30名~40名が受講されています。修了者はさざんかの会メンバーとして地域福祉活動に参加されています。

さざんかの会は、平成22年度から生活(介護)支援サポーター養成講座を受講された方々で結成されたボランティア団体です。サポーター養成講座は合計40時間の地域福祉に関する講座を一定基準以上受講された方が修了できるシリーズ講座で、傾聴や高齢者に多い疾患、介護技術、地域福祉の考え方、グループワークなどで構成されています。毎年30名~40名が受講されています。修了者はさざんかの会メンバーとして地域福祉活動に参加されています。

| 講座内容 | 講師など | |

| 第1回 | ①高齢者に多い病気 ②介護保険制度について |

①管内病院の医師 ②地域包括支援センター職員(主任CM) |

| 第2回 | ③地域の見守り | ③地域福祉活動を実施しているNPO法人 |

| 第3回 | ④運動の必要性について ⑤介護技術について |

④市役所や管内事業所のPT、OT ⑤管内事業所の介護福祉士 |

| 第4回 | ⑥高齢者の栄養学 ⑦権利擁護について |

⑥市役所等の管理栄養士 ⑦地域包括支援センター職員(社会福祉士) |

| *第1回目に開講式、第4回目に閉講式(修了証授与) *1コマ1時間、③は2時間 *他のテーマとして、「傾聴の方法」「救急救命について」「自分達にできる事(GW)」「血圧測定の仕方(看護学)」「認知症の人との接し方」「認知症医療」などを年度毎に組み合わせて実施 *1か月に2回程度実施して4か月~6ヶ月間で養成 *修了者は年度末に全体会議で1期生~現在修了者までのメンバーと交流会や意見交換会を実施 |

||

養成講座(管理栄養士) 受講生の様子

養成講座(内科医師) 修了証交付(閉講式)

さざんかの会の活動として、サービス事業所でのアクティビティーサポートがあります。通所事業所や入所施設での諸活動を提供する活動があります。さざんかの会メンバーには楽器(三味線・尺八・アコーディオン・フラダンスなど)の特技をお持ちの方々が多数おられ、通所事業所での活動時間に合わせて楽器演奏などをしています。利用者様も楽しみにされており、一緒に歌を歌ったり活気が出ているようです。

さざんかの会の活動として、サービス事業所でのアクティビティーサポートがあります。通所事業所や入所施設での諸活動を提供する活動があります。さざんかの会メンバーには楽器(三味線・尺八・アコーディオン・フラダンスなど)の特技をお持ちの方々が多数おられ、通所事業所での活動時間に合わせて楽器演奏などをしています。利用者様も楽しみにされており、一緒に歌を歌ったり活気が出ているようです。

他市町村からさざんかの会の視察(交流会)のご依頼も頂き、それぞれの市町村においての活動報告や意見交換会を行いました。地域の為にボランティア活動をしようという志の高い方ばかりで、意見交換も非常に熱気がありました。このような交流会もお互いに勉強や参考になりますので、今後とも是非実施したいものです。

他市町村からさざんかの会の視察(交流会)のご依頼も頂き、それぞれの市町村においての活動報告や意見交換会を行いました。地域の為にボランティア活動をしようという志の高い方ばかりで、意見交換も非常に熱気がありました。このような交流会もお互いに勉強や参考になりますので、今後とも是非実施したいものです。

【宮崎県日向市財光寺地区の元気サポーター"ルーピンの会"との交流】

平成29年3月6日に日向市からさざんかの会との交流を兼ねた視察にルーピンの会様が野尻地区にお見えになりました。ルーピンの会養成講座のカリキュラムの一つとして来て下さり、お互いのボランティア団体の取り組みや活動状況について報告があり、それぞれの活動家からの意見交換では時間を超過する程熱心な交流となりました。その後一緒に会食を楽しみながら交流を深める事ができました。

さざんかの会の活動において重要な活動が「傾聴訪問」です。主に一人暮らしの高齢者宅を訪問して、じっくりとお話をお聴きしています。特にサロンに何らかの理由で参加できない方や、日頃から交流の機会に恵まれない方などは傾聴訪問を非常に喜ばれています。さざんかの会養成講座においても傾聴に関する講座がありますので、メンバーも上手に傾聴されています。

さざんかの会の活動において重要な活動が「傾聴訪問」です。主に一人暮らしの高齢者宅を訪問して、じっくりとお話をお聴きしています。特にサロンに何らかの理由で参加できない方や、日頃から交流の機会に恵まれない方などは傾聴訪問を非常に喜ばれています。さざんかの会養成講座においても傾聴に関する講座がありますので、メンバーも上手に傾聴されています。

【さざんかの会設立10周年記念式典】

さざんかの会(生活・介護支援サポーター)が養成されて令和2年をもって10周年を迎えました。日頃のボランティア活動や10周年の節目をお祝いする為に記念式典を行いました。

フラダンス 式典

これまでの活動上映 参加者による集合写真

会食

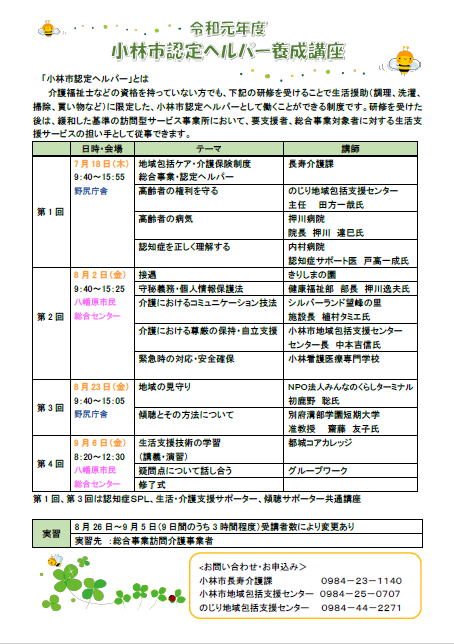

認定ヘルパー養成講座 現在は開催しておりません。過去の取り組みの紹介記事になります

「小林市認定ヘルパー」とは介護福祉士などの資格を持っていない方でも、下記の研修を受けることで生活援助(調理、洗濯、掃除、買い物など)に限定した、小林市認定ヘルパーとして働くことができる制度です。研修を受けた後は、緩和した基準の訪問型サービス事業所において、要支援者、総合事業対象者に対する生活支援サービスの担い手として従事できます。

第1期生が誕生しました。

小林市地域包括ケア推進サポーター養成講座

これまで、さざんかの会(生活介護支援サポーター)とオレンジの会(認知症サポーター養成講座)を別々に特化して養成して参りましたが、令和3年度より小林市全体でのボランティア養成講座(3回シリーズ)を開催し、17名の新たなボランティア(サポーター)が誕生しました。様々な活動の場で小林市の地域包括ケアシステムの構築に向け期待されています。【令和3年度】

令和4年度も昨年度に引き続き養成講座を開催しました。3回受講シリーズ研修で、修了後は新たな小林市地域包括ケア推進サポーターとして活動していただきます。

【令和4年度】

(第1回目)

(第2回目)

(第3回目)

小林市地域包括ケア推進サポーターフォローアップ講座

小林市地域包括ケア推進サポーターの方々が地域で体操や「こばやしパワーアップ体操」を実施していただく為に、フォローアップ講座を開催しました。運動インストラクターの古下氏と小林市立病院理学療法士監修によるこばやしパワーアップ体操を作成し、サポーターの方々へ体操方法の留意点などを詳しくお伝えしました。小林市オリジナルの体操で健康寿命を伸ばしましょう!!

家族介護者の集い

毎年4回定期的に介護者(在宅で介護をされている方)を対象に家族介護者の集いを開催しております。毎月メニューを変えて、時には料理教室、寄せ植え講座、介護のコツ、お薬の話、アロマテラピー、レクレーション、花見など主に日頃の介護疲れがリフレッシュできるような内容になっています。参加者も毎回楽しみにされており、集い終了時には笑顔で帰られています。

毎年4回定期的に介護者(在宅で介護をされている方)を対象に家族介護者の集いを開催しております。毎月メニューを変えて、時には料理教室、寄せ植え講座、介護のコツ、お薬の話、アロマテラピー、レクレーション、花見など主に日頃の介護疲れがリフレッシュできるような内容になっています。参加者も毎回楽しみにされており、集い終了時には笑顔で帰られています。

日頃の介護疲れのリフレッシュとして、花の寄せ植えを行いました。自分の好きな花の苗を集めて、街の花屋さんのご指導を受けながらきれいな寄せ植えができました。出来上がった寄せ植えはお帰りの際にご自宅へと持って帰られ、介護されている方へのいいプレゼントになりました。作業中は夢中になって、日頃の介護の事は頭から抜けて、良いリフレッシュになりました。

日頃の介護疲れのリフレッシュとして、花の寄せ植えを行いました。自分の好きな花の苗を集めて、街の花屋さんのご指導を受けながらきれいな寄せ植えができました。出来上がった寄せ植えはお帰りの際にご自宅へと持って帰られ、介護されている方へのいいプレゼントになりました。作業中は夢中になって、日頃の介護の事は頭から抜けて、良いリフレッシュになりました。

地元のリラクゼーション店を経営されている東原環氏によるアロマテラピー講座も開催しました。自分の好きなアロマオイル(香り)を選んで、交代でマッサージをする内容でしたが、ゆっくりとした時間の中でリラックスできました。残ったオイルは各自お持ち帰りになって、介護されている方へアロママッサージをされるとの事でした。

地元のリラクゼーション店を経営されている東原環氏によるアロマテラピー講座も開催しました。自分の好きなアロマオイル(香り)を選んで、交代でマッサージをする内容でしたが、ゆっくりとした時間の中でリラックスできました。残ったオイルは各自お持ち帰りになって、介護されている方へアロママッサージをされるとの事でした。

集いの後半では毎回茶話会があり、日頃の介護状況や介護における悩みなどを参加者同士で共有しています。集いには居宅介護支援事業所のケアマネージャーや地域の薬剤師も参加され、幅広く助言を頂きながら在宅介護の支援をしています。同じ境遇の介護をされている参加者もおられ、お互いに情報交換をしながら日頃の介護の参考にされています。

集いの後半では毎回茶話会があり、日頃の介護状況や介護における悩みなどを参加者同士で共有しています。集いには居宅介護支援事業所のケアマネージャーや地域の薬剤師も参加され、幅広く助言を頂きながら在宅介護の支援をしています。同じ境遇の介護をされている参加者もおられ、お互いに情報交換をしながら日頃の介護の参考にされています。

【介護者の集いの様子】

家族の会代表の吉村先生の講話 介護予防体操(デイサービス職員による)

紙風船バレー(レクレーション) みんなで持ち寄った漬物など

認知症カフェ(回想法) 桜の花見

花見の会食 輪になって体操

平田薬剤師の講話 ケアマネージャーとの語らい

ミニサロン 過去の取り組みの紹介記事になります

地区のサロンに何らかの理由で参加できない高齢者や、地区のサロンが休止している地区の高齢者宅で、ご近所さんを呼んでミニサロンを開催しております。お隣同士でも長期間交流が無かったり、家に誰も来てくれる人がいなくて寂しい方など理由は様々ですが、ちょっとしたひとときを楽しく過ごす事ができる為、「また集まろうかね~」という声が多く聞かれています。ミニサロンにはさざんかの会メンバーも運営協力をして頂いております。

地区のサロンに何らかの理由で参加できない高齢者や、地区のサロンが休止している地区の高齢者宅で、ご近所さんを呼んでミニサロンを開催しております。お隣同士でも長期間交流が無かったり、家に誰も来てくれる人がいなくて寂しい方など理由は様々ですが、ちょっとしたひとときを楽しく過ごす事ができる為、「また集まろうかね~」という声が多く聞かれています。ミニサロンにはさざんかの会メンバーも運営協力をして頂いております。

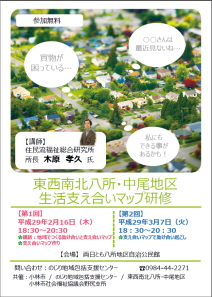

支えあいマップ 過去の取り組みの紹介記事になります

出前講座や地区サロンにおいて、支えあいマップを作成しております。地域住民からの目線で、孤立している高齢者や障がい者を把握・確認しながら、どのようなアプローチや支援の方法があるのかを見出しております。特に孤立している世帯に対しては上記のようにミニサロンを開催したり、専門的な関与をしたり、地域住民同士での支えあいを強化したり、様々なメリットがあります。

出前講座や地区サロンにおいて、支えあいマップを作成しております。地域住民からの目線で、孤立している高齢者や障がい者を把握・確認しながら、どのようなアプローチや支援の方法があるのかを見出しております。特に孤立している世帯に対しては上記のようにミニサロンを開催したり、専門的な関与をしたり、地域住民同士での支えあいを強化したり、様々なメリットがあります。

平成29年2月16日及び3月7日に木原孝久先生による生活支え合いマップ研修を八所公民館で開催しました。

地域の情報や関わり具合を様々な視点からじっくりと見える化する事で、日常生活では見えなかった地域の課題や住民情報が明らかになるプロセスがよくわかった研修でした。地域包括支援センターとしてもマップ作成で得られた地域の情報は小地域福祉事業への介入においても非常に有用であると感じられ、孤立傾向にある世帯の早期発見やミニサロン開催に向けてのきっかけにもなるのではないかと思われました。木原講師の話の中では、これまでに個人が大切にしてきた趣味や得意分野をきっかけに介入できる(つながりを構築する)事や押しかけサロン(訪問型サロン)についての内容が非常に参考になった。地域住民同士のつながりが大切な事自体はよくわかっているが、それをどのようにすれば良いのかがよく理解できたのではないかと感じ、地域の既存の社会資源も活用しながら地域作りを進めて行くスタイルは住民においても無理がなく、まずは自分の地域がどのような状況になっているかを見つめるところからのスタートが重要であると学びました。マップ作成の手法は様々存在しますが、木原講師の手法によれば地域包括ケアシステム構築にも通じる点が多々あり、現状把握だけにとどまらず「福祉の線」を見つけて地域住民の力で支え合える地域作りを目指す良い手法であるとも感じる事ができました。今後も地域の力を活かしたケアシステム構築ができるように取り組みたいと思います。

【平成29年8月31日、9月13日 紙屋地区マップ作製】

今回も木原先生による支えあいマップ作りを紙屋地区で開催しました。マップ化する事で情報が見える化でき、新たな見守り情報を得ることができました。

公式LINE

登録者の携帯電話(スマートホン)に毎月1日にLINEマガジンを配信しております。福祉情報やイベントのご案内、定例の会議等の情報を登録者が事前にLINEで確認できる仕組みです。当包括としても行事への参加募集にも繋がっており、双方向での情報共有として役立っています。

>>登録に関しましては、のじり地域包括支援センターまでご連絡下さい。

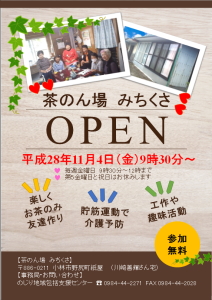

お茶のみ場の設立、コーディネート

個人宅もしくは空き家を無償貸与させて頂ける方を募集して、ご近所や友人・知人が集まれるお茶のみ場(内容は管理者様にお任せ致しますが)の設立と軌道に乗るまでのコーディネートを開始致しました。

既に数名の方から場所提供の打診を頂いており、着々と開設準備に向けて調整や打ち合わせを行っております。サロン参加募集のチラシも作成して、広報活動も開始しました。このようなミニサロンが多くの場所で立ち上がると、より身近な支えあいとして地域福祉が構築できると期待しています。

空き家や個人宅の提供を随時募集しておりますので、この取り組みにご賛同頂ける方がいらっしゃいましたら是非、のじり地域包括支援センター(44-2271)までご連絡下さいませ。

平成27年6月4日(木)午前10時~1か所目のお茶のみ場"みちくさ"がOPENしました!近隣住民を中心に24名の方々が参加され、おしゃべりをしたり自己紹介をしたり和気あいあいとした雰囲気で始まりました。中には久しぶりにお会いする方もおられ、「めずらしかったね~、元気やった?」と再開を喜ばれていました。毎週木曜日にみちくさはOPENしておりますので、お気軽にご参加下さいませ♪

平成27年6月4日(木)午前10時~1か所目のお茶のみ場"みちくさ"がOPENしました!近隣住民を中心に24名の方々が参加され、おしゃべりをしたり自己紹介をしたり和気あいあいとした雰囲気で始まりました。中には久しぶりにお会いする方もおられ、「めずらしかったね~、元気やった?」と再開を喜ばれていました。毎週木曜日にみちくさはOPENしておりますので、お気軽にご参加下さいませ♪

さざんかの会メンバーも運営協力をして下さり、貯筋運動や頭の体操、じゃんけんゲームなど笑いを誘っていました。参加者の自己紹介もあり、個性豊かに話をされていました。

さざんかの会メンバーも運営協力をして下さり、貯筋運動や頭の体操、じゃんけんゲームなど笑いを誘っていました。参加者の自己紹介もあり、個性豊かに話をされていました。

お昼時には参加者がそれぞれ持ち寄った惣菜や赤飯、山菜おこわ、ごぼうの天ぷら、ちらし寿司などをみんなで美味しく頂きました。日頃は一人で食事をされている方は「みんなで食べると美味しいね~♪」と笑顔も見られていました。孤立化防止や身近な社会参加の機会、地域支えあい、身の上相談などみちくさの機能は地域住民にとって大切な役割を担うものと期待しております。

お昼時には参加者がそれぞれ持ち寄った惣菜や赤飯、山菜おこわ、ごぼうの天ぷら、ちらし寿司などをみんなで美味しく頂きました。日頃は一人で食事をされている方は「みんなで食べると美味しいね~♪」と笑顔も見られていました。孤立化防止や身近な社会参加の機会、地域支えあい、身の上相談などみちくさの機能は地域住民にとって大切な役割を担うものと期待しております。

平成27年8月3日~野尻地区で2か所目のお茶のみ場"みやまえ"がOPENしました!個人宅の空き家を開放していただき、地域住民など16名が参加されました。地域の活き活きサロンも毎月開催されておりますが、『当日に予定が合わない』『サロン会場が遠くて参加できない』『サロン当日はデイサービス利用日と重なってサロンに参加できない』など様々な理由で地域との交流の機会を失いつつある住民に対して、より身近で気軽に参加でき、毎週月曜日にOPENしており、昼食まで提供されてみんなで楽しく食事ができる環境となっております。

平成27年8月3日~野尻地区で2か所目のお茶のみ場"みやまえ"がOPENしました!個人宅の空き家を開放していただき、地域住民など16名が参加されました。地域の活き活きサロンも毎月開催されておりますが、『当日に予定が合わない』『サロン会場が遠くて参加できない』『サロン当日はデイサービス利用日と重なってサロンに参加できない』など様々な理由で地域との交流の機会を失いつつある住民に対して、より身近で気軽に参加でき、毎週月曜日にOPENしており、昼食まで提供されてみんなで楽しく食事ができる環境となっております。

みやまえでは個人宅の管理者が所有しているカラオケも登場し、お茶のみに加えてカラオケでも盛り上がっています。声を出すことは脳の活性化にもつながり、知っている歌であればみんなで歌う事もできて今後も欠かせない交流のツールになりそうです!

みやまえでは個人宅の管理者が所有しているカラオケも登場し、お茶のみに加えてカラオケでも盛り上がっています。声を出すことは脳の活性化にもつながり、知っている歌であればみんなで歌う事もできて今後も欠かせない交流のツールになりそうです!

※令和7年度より、紙屋保育園に移動して開催しています。

みやまえの運営協力をして下さっているボランティ団体のメンバーです。小林市にはこのように心強いサポートメンバーがいる事もお茶のみ場設置がスムーズに計画できる要因になっています。メンバーの方々それぞれがお茶のみ場の機能や必要性を十分に理解して頂いている事も非常にありがたく感じています。このようなマンパワーの養成や活動機会のコーディネート、ボランティアの組織化、自主活動へのフォロー、活動ポイント制度などマンパワーを活かす取り組みが徐々に実を結んでおります。

みやまえの運営協力をして下さっているボランティ団体のメンバーです。小林市にはこのように心強いサポートメンバーがいる事もお茶のみ場設置がスムーズに計画できる要因になっています。メンバーの方々それぞれがお茶のみ場の機能や必要性を十分に理解して頂いている事も非常にありがたく感じています。このようなマンパワーの養成や活動機会のコーディネート、ボランティアの組織化、自主活動へのフォロー、活動ポイント制度などマンパワーを活かす取り組みが徐々に実を結んでおります。

平成27年11月4日~野尻地区で3か所目のお茶のみ場"ふもと"がOPENしました!場所は野尻中央病院の北側にある農済跡地です。農済の移転に伴って建物が空いた為、市役所と協議した結果お借りする事ができました。"ふもと"は街の中心部に位置しており、病院や市役所庁舎、薬局などが近くにあるので多くの人に利用していただけるのではないかと期待しています!毎週水曜日の午前10時~午後3時までOPENしておりますので、お気軽にお越しくださいませ。

平成27年11月4日~野尻地区で3か所目のお茶のみ場"ふもと"がOPENしました!場所は野尻中央病院の北側にある農済跡地です。農済の移転に伴って建物が空いた為、市役所と協議した結果お借りする事ができました。"ふもと"は街の中心部に位置しており、病院や市役所庁舎、薬局などが近くにあるので多くの人に利用していただけるのではないかと期待しています!毎週水曜日の午前10時~午後3時までOPENしておりますので、お気軽にお越しくださいませ。

写真のように立派な建物で、中も広いスペースが確保されています。貯筋運動や認知症カフェ、各種連絡会議等にも今後は活用する予定です。地域交流の活動拠点として賑やかになれるように取り組んで行きたいと思います。

写真のように立派な建物で、中も広いスペースが確保されています。貯筋運動や認知症カフェ、各種連絡会議等にも今後は活用する予定です。地域交流の活動拠点として賑やかになれるように取り組んで行きたいと思います。

"ふもと"では広い室内スペースを活用して地域で活躍されている音楽家によるミニコンサートや体操などを実施しています。日常生活ではなかなか味わえない体験ができるスペースとして、今後も様々な内容でお茶のみ場を運営して行きたいと考えております。

"ふもと"では広い室内スペースを活用して地域で活躍されている音楽家によるミニコンサートや体操などを実施しています。日常生活ではなかなか味わえない体験ができるスペースとして、今後も様々な内容でお茶のみ場を運営して行きたいと考えております。

平成30年1月11日~三ケ野山地区で4か所目のお茶のみ場"みかん山"がOPENしました。場所は地域の交流スペースである栗須いきいきコミュニティーセンターです。10時~11時までが貯筋運動で11時~お茶のみや座談会になっています。さざんかの会やオレンジの会のメンバーのボランティアにより運営されています。開催日は不定期開催となっている為、ご希望の際はのじり地域包括支援センターまでご連絡下さい。

いきいきコミュニティーセンター 貯筋運動

軽食のふるまいもありました みんなで談笑

茶のん場 みやまえ

平成27年8月にOPEN した茶のん場"みやまえ"が令和7年4月8日にお引越しをしました。個人宅より、紙屋保育園に移動して開催。地域貢献、世代間交流、園児の少子化対策の目的という事で1室を開放して頂きました。初日には新入園生のお祝い会の催しにも参加させてもらい、お互いの自己紹介も行いました。子供たちにも参加の高齢者にも良い刺激になり、これからが楽しみな通いの場となっております。

交通安全教室

令和元年度の宮崎県社会福祉協議会の補助事業に見事合格し、高齢者の交通安全教室を開催しました。補助事業の3本柱のうちの1つですが、他にも「男性ボランティア(やっみろ会)」の養成講座と送迎支援を今年度予定しています。交通安全教室では、警察官による交通安全の講話、サポカーの試乗、電動カーの試乗体験、フェニックス号(トラック)による運転適性検査が行われました。できるだけ交通事故がなくなるように、今後も開催して行きたいです。

警察署からの講義 交通安全体験コーナー

サポカー試乗体験 セニアカー試乗体験

男性ボランティア養成講座(やっみろ会)

男性ならではのボランティア活動を実施する目的で2回にわたって養成講座を開催しました。男性ボランティアの主な活動内容は送迎ボランティアや男性ならではの簡単な大工などを行います。

【第1回養成講座】

初鹿野聡氏による講話

長寿介護課:高橋氏による講話

【第2回養成講座】

交通安全の心得 認知症SP養成講座

ボランティアとして何ができるか

車いすからの移乗 乗降時の留意点

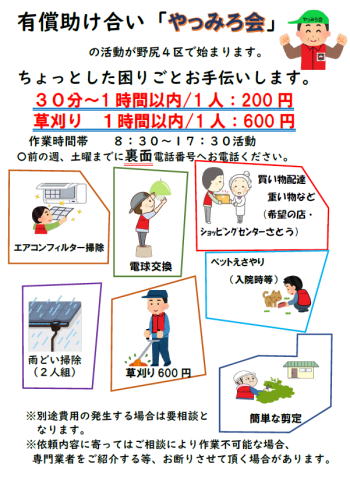

やっみろ会(男性ボランティア、男性有償ボランティア、おとこ塾)

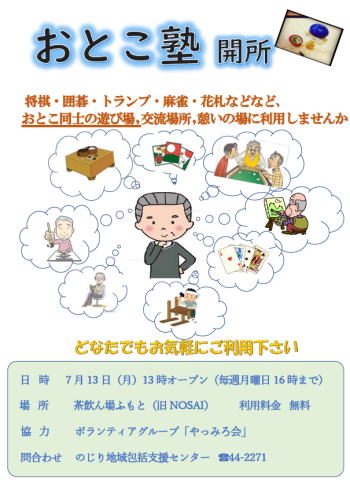

男性ボランティア養成講座を修了された方々によるボランティア団体"やっみろ会"が活動を開始しました!日常生活のちょっとした困りごとを低価格な有償ボランティアで解決する有償ボランティア「やっみろ会」と、男性を中心とした集いの場「おとこ塾」を中心に活動します。

*やっみろ会のチラシです。

*おとこ塾のチラシです。

出立式で気合が入りました! 現場へ向かいます

草払いの依頼を受けました 2人組で作業をしました

お代を頂き任務完了です!

男性ボランティア連絡会議

令和1年1月~2月にかけて養成された男性ボランティアの第1回目の連絡会議が開催されました。令和元年度中の活動内容説明や令和2年度からの活動内容についての協議を主に行いました。すでに小林市内の別地区で生活支援コーディネーターが構築した買い物支援などのボランティア活動の報告を参考に、GWで活動内容を話し合いました。そのGW内ではこの連絡会議を月に1回のペースで開催する事となりました。